有心理研究发现:反问句会激活大脑的防御机制,让接收方产生被审判感。

如果孩子长期生活在这种“语言攻击”和审判中,灵气被过早消耗,心理也会逐渐枯萎。

-情感上,感觉被忽视,形成低自尊

当孩子因朋友矛盾伤心哭泣,满心期待安慰时,父母来一句,“就这点小事,至于这样?”

孩子会觉得,自己的难过不值一提。

久而久之,只能把委屈憋在心里,变得敏感自卑,甚至可能被焦虑、抑郁缠上。

-心理上,患上习得性无助

还有孩子主动帮忙做家务,不小心打碎餐具,父母来一句“这点事都做不好,养你有什么用?”

次数多了,孩子觉得自己做什么都是错,干脆什么都不尝试,陷入“习得性无助”。

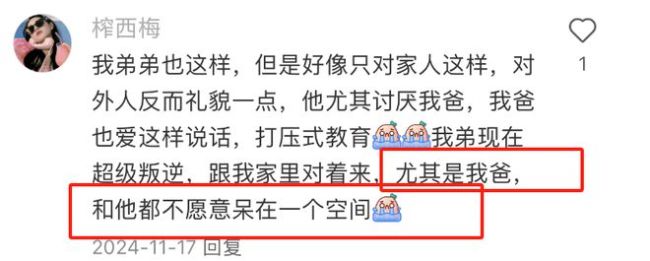

-亲子关系,变得疏离

当孩子想参加兴趣班,比如学编程、学乐器,父母反问“学这个有什么用?还能提高成绩不成?”

瞬间把孩子心里的光都熄灭了。

经常接受到否定和拒绝,孩子也越来越不愿意与父母说话。

这些脱口而出的反问,看似不起眼,却像定时炸弹,随时可能引爆亲子间的信任。

为什么忍不住“反问”?

有父母可能会说,我们也知道“习惯性反问”的危害极大,但就是控制不住,为什么会这样呢?

原因可能在于这4点。

1、体现权威感

比如,当孩子和一个差生玩到一起时,你懒得进一步了解,而是直接扔过去一句:

“和那些成绩差的人混在一起,能学到什么好?”

这句话背后,其实隐含着2层意思:自我肯定+控制。

父母首先相信,自己拥有绝对的政治正确。

而否定孩子行为的背后,是希望孩子听从自己的想法,多和好学生待在一起。

2、对未来的担忧

比如,当我们发现孩子做错题,或者考试时,又犯了一个低级错误,忍不住责难:

“这么简单的题都不会,你上课到底有没有听?!”

责备和愤怒的情绪背后,隐藏着深深的恐惧:

害怕他不如别人,担心他考不上好学校等等来自多方面的焦虑。

3、心力交瘁后的无奈之举

当精疲力竭忙完一天后回到家,父母还要应付孩子的各种问题时,

再也没有足够的精力和心力,和孩子好好聊天,所以不如直接说:

“我这么做还不是为你好?难道我会害你?”“这种衣服多难看,你什么眼光?”

以此结束那些不知道怎么接下去的话题,让孩子尽快闭嘴。

4、原生家庭的烙印

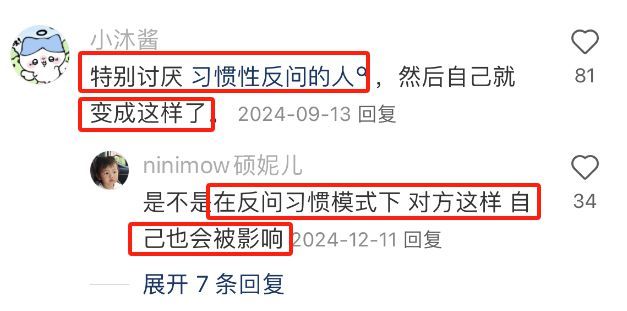

还有一些人,从小生活在一个“习惯性反问”沟通模式的家庭中,思维和沟通模式,早就形成定势。

养育下一代时,自然无法和孩子好好说话。以至于自己的孩子长大后,也不可能和自己好好说话。