最近,一个孩子无意间说的一句话,被全网骂上热搜!

视频中,妈妈因为身体不适,希望儿子帮自己倒杯水。

儿子站在旁边,不假思索地连续反问:

“我是你仆人吗?”“我是你仆人吗?”

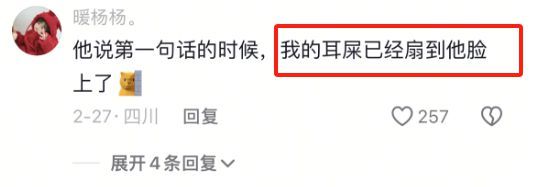

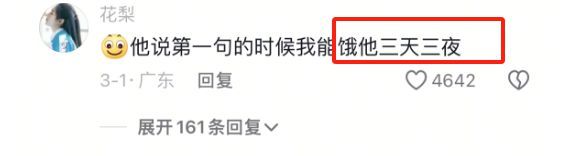

不少网友直接破口大骂,表示必须狠狠教训这个逆子。

但在评论区,还有另一方声音表示:问题并不出在孩子身上。

“明显是学了大人平常说话的语气”,才导致孩子这样。

说实话,孩子那种脱口而出的质问口吻,太让人血压上头!

然而,当父母听到孩子理直气壮地反问,感觉心都碎了。

可自己却在不知不觉中,经常对孩子使用同样不耐烦的“反问”和质疑。

以至于最后,造就了一个有样学样、让人寒心的孩子。

反问,是一种隐形伤害

或许,你也对孩子说过下面这些话:

“你不会自己找吗?”

“我不是早就告诉过你吗?”

“这还用问?你是不是傻!”

这种日复一日的“习惯性反问”,为什么让孩子感觉讨厌和抗拒?

因为它的关键,不需要孩子回答,只在于,我们想向孩子传递强烈的情绪!

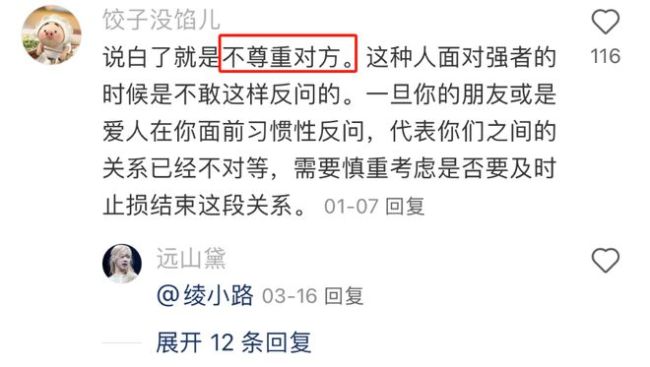

不妨来看看,网友的真实感受。

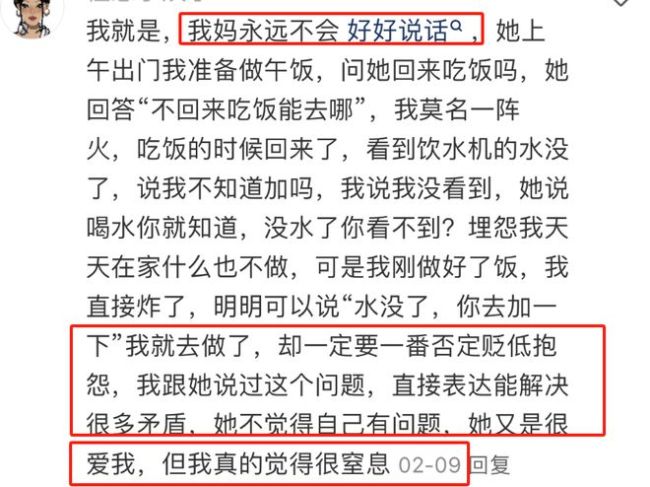

有网友说,我妈永远不会好好说话。

导致她接受到的永远都是“否定”、“贬低”和“抱怨”,即使知道妈妈爱自己,但还是深感窒息。

有人表示,感觉不到尊重。

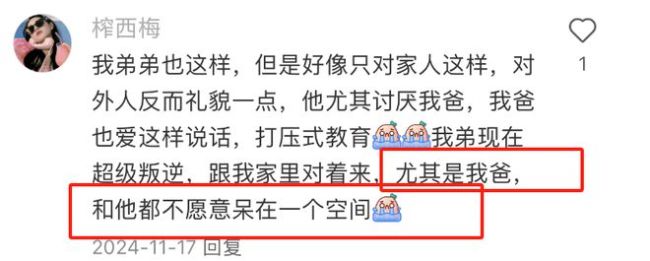

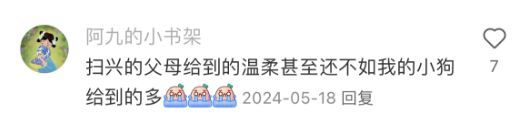

甚至还有人说,根本不愿意和这样的家人,待在同一个空间。

有心理研究发现:反问句会激活大脑的防御机制,让接收方产生被审判感。

如果孩子长期生活在这种“语言攻击”和审判中,灵气被过早消耗,心理也会逐渐枯萎。

-情感上,感觉被忽视,形成低自尊

当孩子因朋友矛盾伤心哭泣,满心期待安慰时,父母来一句,“就这点小事,至于这样?”

孩子会觉得,自己的难过不值一提。

久而久之,只能把委屈憋在心里,变得敏感自卑,甚至可能被焦虑、抑郁缠上。

-心理上,患上习得性无助

还有孩子主动帮忙做家务,不小心打碎餐具,父母来一句“这点事都做不好,养你有什么用?”

次数多了,孩子觉得自己做什么都是错,干脆什么都不尝试,陷入“习得性无助”。

-亲子关系,变得疏离

当孩子想参加兴趣班,比如学编程、学乐器,父母反问“学这个有什么用?还能提高成绩不成?”

瞬间把孩子心里的光都熄灭了。

经常接受到否定和拒绝,孩子也越来越不愿意与父母说话。

这些脱口而出的反问,看似不起眼,却像定时炸弹,随时可能引爆亲子间的信任。

为什么忍不住“反问”?

有父母可能会说,我们也知道“习惯性反问”的危害极大,但就是控制不住,为什么会这样呢?

原因可能在于这4点。

1、体现权威感

比如,当孩子和一个差生玩到一起时,你懒得进一步了解,而是直接扔过去一句:

“和那些成绩差的人混在一起,能学到什么好?”

这句话背后,其实隐含着2层意思:自我肯定+控制。

父母首先相信,自己拥有绝对的政治正确。

而否定孩子行为的背后,是希望孩子听从自己的想法,多和好学生待在一起。

2、对未来的担忧

比如,当我们发现孩子做错题,或者考试时,又犯了一个低级错误,忍不住责难:

“这么简单的题都不会,你上课到底有没有听?!”

责备和愤怒的情绪背后,隐藏着深深的恐惧:

害怕他不如别人,担心他考不上好学校等等来自多方面的焦虑。

3、心力交瘁后的无奈之举

当精疲力竭忙完一天后回到家,父母还要应付孩子的各种问题时,

再也没有足够的精力和心力,和孩子好好聊天,所以不如直接说:

“我这么做还不是为你好?难道我会害你?”“这种衣服多难看,你什么眼光?”

以此结束那些不知道怎么接下去的话题,让孩子尽快闭嘴。

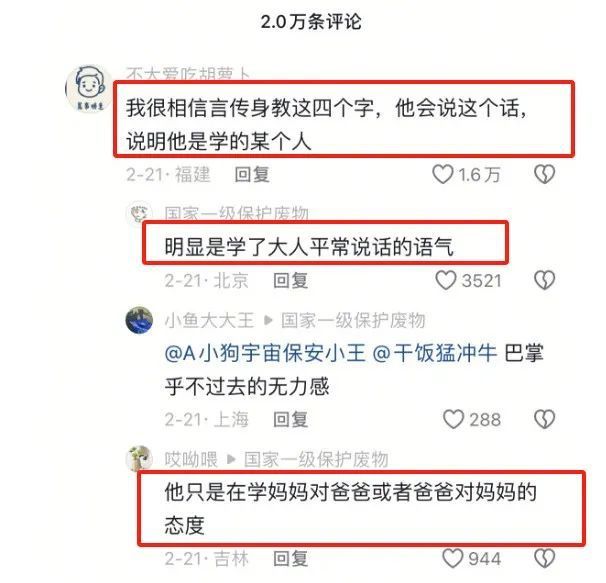

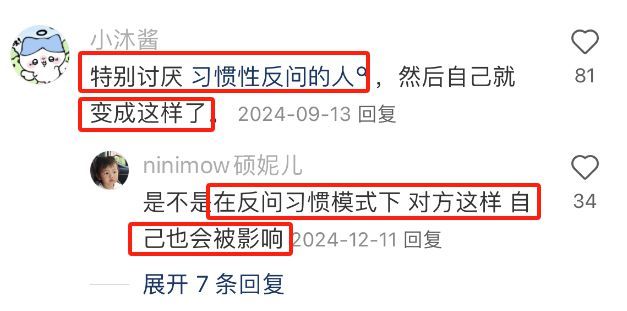

4、原生家庭的烙印

还有一些人,从小生活在一个“习惯性反问”沟通模式的家庭中,思维和沟通模式,早就形成定势。

养育下一代时,自然无法和孩子好好说话。以至于自己的孩子长大后,也不可能和自己好好说话。

就像开头视频中被骂的孩子。

如何改变“习惯性反问”?

了解背后的原因,或许我们可以看到:

无法改变“习惯性反问”的背后,本质是自我觉察的不足。

觉察不到在什么样的情况下,自己的焦虑、担忧和恐惧会涌上心头。

要改善这一点,其实有一个非常好用的方法。

那就是从现在开始,随时记录:自己用“反问”质问孩子的那些时刻。

比如,在手机里记下,

今天孩子问我,“妈妈,我的校服在哪啊?”我的回答是,“就在你房间啊,你看不到啊!”

事后不必对自己做任何的评判,也不要自责,仅仅只是记录:

当时发生了什么,我是怎么回应的,以及当时我的情绪是什么。

长此以往,你会越来越容易识别,自己在什么样的情况,最容易情绪上头,抛出伤人的反问。

也就更容易在冲突发生时,及时改变说话方式。

至于到底怎么和孩子说呢,也可以试试以下3个方法:

1、先倾听感受,再表达看法

孩子抱怨和朋友闹别扭,别反问“至于吗?”。

而是说:“听起来你很生气啊,愿意和我说说吗?”

接纳孩子的情绪,再分享建议,孩子会感受到被尊重。

2、把反问换成商量

面对孩子成绩下滑,别质问“天天玩手机,成绩能好吗?”。

不妨说:“你觉得这次没考好,问题出在哪?我们一起来分析分析?”

用商量代替责问,孩子更愿意配合。

3、用“我”开头表达感受

孩子房间贴满追星海报,别质问“成绩还好得起来?”,换成“妈妈有点担心这会影响你的学习呢。”

用“我”表达感受,避免指责,后面的沟通才会顺畅。

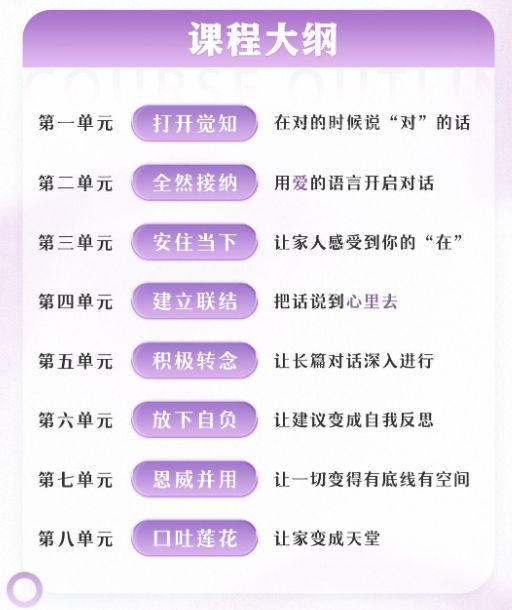

更多与青春期孩子无痛相处、沟通的心法和技巧,就在我们5月份的杭州线下课:

“对话青春期:你的每句话都在雕刻着孩子”

在课程中,

我们不仅会深度拆解亲子矛盾背后的成因,通过情景模拟、角色扮演、一对一指导等方式,带你掌握与青春期孩子科学沟通的技巧。

更让你在积极转念中领悟,如何调用内在能量和育儿智慧的心法。

无论你是想解决孩子叛逆、拒绝交流,还是修复破裂的亲子关系,课程都将为你提供实用、可行的方法。

当你真正走进孩子内心,教育将不再艰难,亲子关系温暖融洽,孩子也会更加鲜活!

线下课程名额有限,

报名已进入最后倒计时!