如何应对抑郁情绪?专家建议:学生主动向外求助,家长与孩子民主性沟通

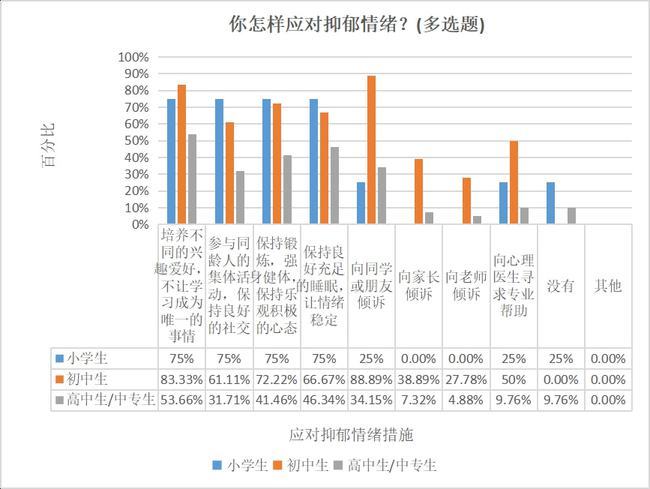

面临成长过程中的心理困扰,学生应如何自我调节?家长和学校又应该如何及时发现并回应孩子的心理需求,促进孩子的身心健康发展?调查中,受访学生表示通过培养不同的兴趣爱好、保持良好社交、身体锻炼和充足睡眠四个主要措施去应对抑郁情绪。除此之外,不同年级的中小学生选择向家长、老师倾诉的比例较低,但分别有一半受访初中生、近三成受访小学生会选择“向心理医生寻求专业帮助”。值得关注的是,受访高中/中专生向家长、老师、心理医生寻求帮助的比例都相对较低,同时有近一成受访高中/中专生表示没有任何应对抑郁情绪措施。

根据本次调查结果,南都研究员采访了华南师范大学心理学系副教授陈彩琦,他从学生、家庭、学校和社会四个层面分别提出建议如下:

在个体层面,学生应正确认识心理困扰,积极学习自我调节的方法。首先,我们要认识到每个人都会遇到一定的心理困扰,这是很正常的,不必太过担忧。要正确地认识心理困扰,进行自我调节。我们可以通过心理课、查阅资料、阅读文献等了解自我调节的方法,如:自我暗示法、情绪调节法、合理宣泄法等等。如果尝试过后发现这些方法效果都不好,不要羞于求助,要及时寻求心理医生或心理老师的帮助。高中生主动向外求助比例低,这正是本次调查的一个重要发现。我们要呼吁高年级的学生重视社会支持系统的构建、经营和利用,不要把自己孤立或封闭起来。存在心理问题的人,有一个共性:总觉得自己是最不幸的人。如果多一些社会联结、社会比较和社会支持,就不会把关注点局限在自己的消极状态中。

在家庭层面,家长应把好孩子心理健康成长第一关。青春期的孩子有一些情绪上的困扰是很正常的,但是有时因为家长的不重视或忽视,一味地强调孩子的成绩,加上孩子自身性格的问题,会慢慢地发展成严重心理问题。因此在家庭层面,首先家长要关爱支持和接纳孩子,建立起良好的亲子关系。其次,及时关注孩子的情绪状态、社交状态等,预防大于治疗。在沟通上,应多积极与孩子交流,以不批判的方式倾听孩子的需求,鼓励孩子表达自身,构建民主型的沟通方式。

在学校层面,充分发挥学校心理健康教育作用,提高学生心理健康水平。学校是促进学生心理健康最适宜的场所,学校可以通过心理课、心理团辅等活动教给学生一些解决问题的技巧,并通过特殊问题的干预和心理咨询,转变学生的行为。此外,要加强家校合作,加强与家长的联系,及时了解学生在家庭中的情况并沟通学生的在校状况,充分了解学生,进行正确的引导。

在社会层面,加大心理援助服务热线宣传力度。目前我国已建有12320公共卫生热线、共青团12355青少年服务热线等,要向儿童青少年广泛宣传热线号码,鼓励其有需要时拨打求助。