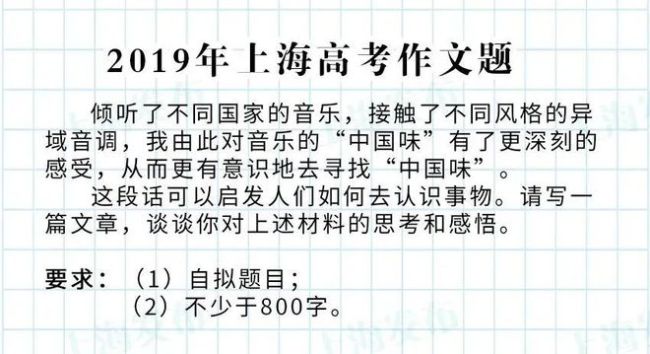

要说上海卷最像全国卷的一道题,那得说是2019年的“中国味”,这个就不单独分析了。

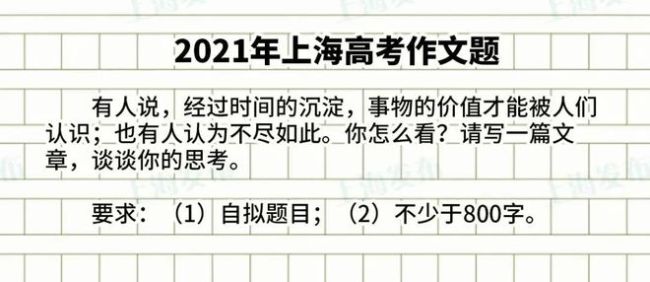

2020和2021,分别是谈“转折”和“时间的沉淀”,整体上又回到了“观点碰撞”的模式,其实这种模式单是分析题干,就能看出考生的思维层次:以“时间的沉淀”为例,主流看法是事物的价值需要时间的沉淀,那么要注意这里的对立面,是说“不一定需要”,而不是“一定不需要”。

这里面的充分必要条件必须先弄清楚,一方面,题干说的是主流观点认为“价值→沉淀”(顺着那句题干写成“沉淀→价值”就错了),而对立面的观点只不过是说,“价值→沉淀”这个推理式不成立,“沉淀”不是“价值”的必要条件。

你看,2021年的上海卷,又偷摸的考了一下逻辑。

整体来看,近十几年的上海卷一直坚持走思辨路线,这在一定程度上对“公式作文”起到了遏制的效果:几则材料打天下是不可能了,你首先得把题目的这个“理”辨析清楚。

写作文这件事,或为抒情,或为明理,对高中毕业生来说,后者相对更能检验思维水平,所以上海卷这样的命题设计还有个好处,空有华丽的辞藻恐怕没啥用了,这是逼着考生必须言之有物。