也是从2009年“板桥体”这道题开始,上海卷引入了一个关键的概念:认知角度。自此,上海卷的作文题开启了属于自己的哲思时代,一发不可收拾。

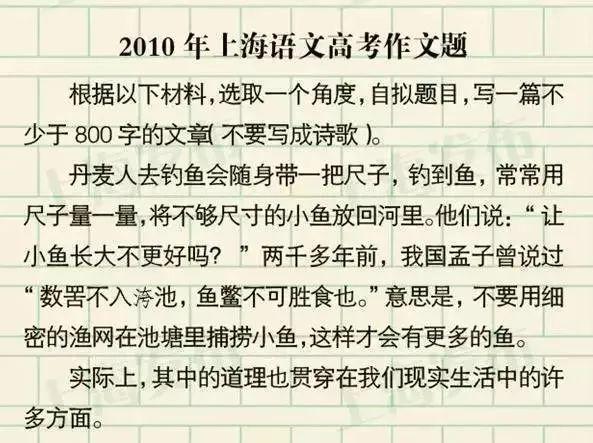

2010年,材料题,讲丹麦人钓鱼和孟子“数罟不入洿池”的道理,明面上当然可以写成一个偏环保的角度,但实际也是探讨短线和长线思维的区别。

2011年,“一切都会过去”VS“一切都不会过去”,这一年继续思辨,而且将出题人的思路更加直接的展现给了考生:A和B,两种在文辞上互斥的表达,这在哲学上是典型的正题、反题与合题的套路。

写这种题,能把A和B分情况讨论就已经能切中要害,如果能找到A和B的“合题”角度,那距离优秀作文甚至满分作文也就不远了。

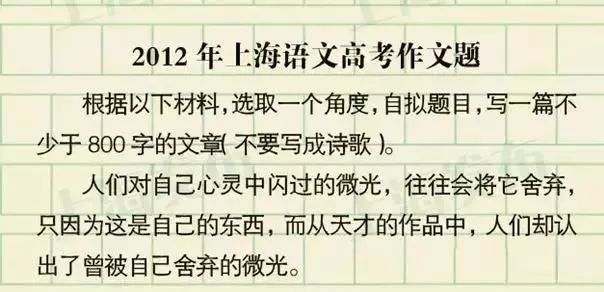

2012年,上海考生又见识了有难度的作文题长什么样,这一次涉及的是有关艺术与审美的问题,“曾被自己舍弃的微光”,好的艺术作品有一种唤醒力,而这种“唤醒”本身就是审美活动的本质。

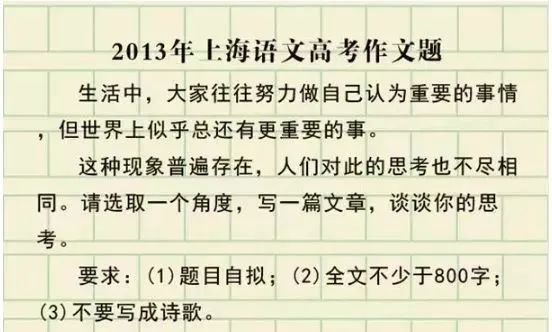

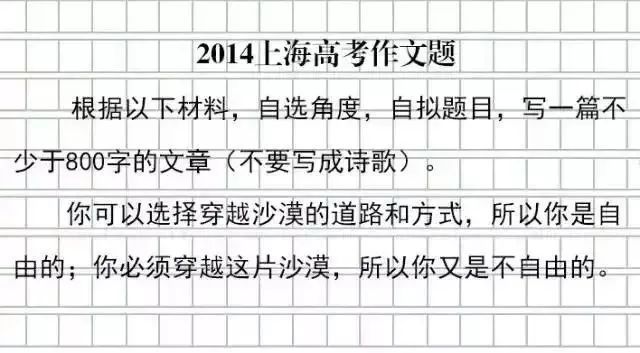

随后的几年,上海卷一直在坚持思辨类的作文题,比如:2013年的“更重要的事”,2014年的“论自由”,2015年的“坚硬与柔软”,其中像“论自由”这样的题目,即便放到整个中西方哲学史上看也是最顶级的一类问题,高考出这样的题,对当地的中小学教育都是一种很正向的引导。

不过上海对作文题的探索还没有停止,比如2016年就明显能感觉到,命题组是想把“接地气”和“思辨性”这两大特色做一个结合,“评价他人的生活”这道题随着时代的发展,非但没有过时,反而有了越来越多的延伸角度。