安徽蚌埠那个“失联”了七天的十三岁女孩,已经被找到了。她没去远方,也没遭遇险境,只是带着手机,在自己奶奶家的另一个空房间里,完成了一场持续一周的“静默抗议”。

这场源于女孩妈妈禁止玩手机的离家出走,最终以妈妈“又气又笑”的无奈收场,像极了一部充满荒诞色彩的现代家庭轻喜剧。但笑声过后,留给我们的却是一道沉重的思考题:当我们的孩子宁愿蜷缩在空房间的角落,与一方屏幕共度七日,也不愿回到我们身边时,这场发生在空房间里的“密室逃脱”,困住的究竟是谁?

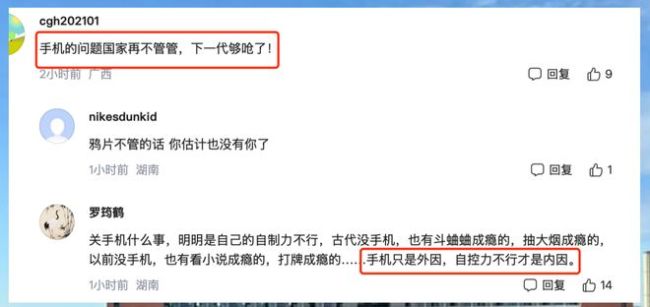

消息一出,评论区立刻化身为当代教育观念的“拳击场”。有人怒斥手机游戏是“数字鸦片”,呼吁“出重拳”管制平台,那架势,仿佛只要关掉服务器,就能一键重启孩子的完美人生。这番言论立刻招来反怼,“自己教育不行怪游戏嘛,有点意思”,一位网友的点评精准又犀利。更有一位网友翻开了历史的老账:“关手机什么事,明明是自己的自制力不行,古代没手机,也有斗蛐蛐成瘾的,抽大烟成瘾的……”此言一出,瞬间将争论从技术层面拉回了人性层面。

是啊,工具何辜?诱惑本身从未改变,改变的只是诱惑的形式。我们这一代人,当年不也曾为金庸古龙彻夜不眠,被家长骂作“玩物丧志”吗?如今角色互换,我们却好像忘了当年藏在数学课本下面的武侠小说,开始扮演起那个自己曾经最想“反抗”的角色。

这并非要为手机瘾开脱,而是试图理解那个空房间里的世界。对孩子而言,那方小小的屏幕,或许不仅仅是一个娱乐工具,更是一个避难所。她在里面寻找的,可能是现实中稀缺的成就感、掌控感,或者仅仅是一个不被唠叨的安静角落。

当现实世界只剩下“禁止”和“打瞌睡”的负面反馈时,虚拟世界的吸引力便会指数级放大。这七天,是她用极端方式为自己争取来的一个“超长假期”。评论区的另一位朋友说到了点子上:“什么样的孩子会沉溺于网络?难道你自己不应该扪心自问?是不是孩子现实世界无法得到满足,才会沉浸在虚拟世界?”这话听起来刺耳,却可能是问题的核心。我们总是急于剪断网线,却很少想去连接孩子内心那根已经松动的线。