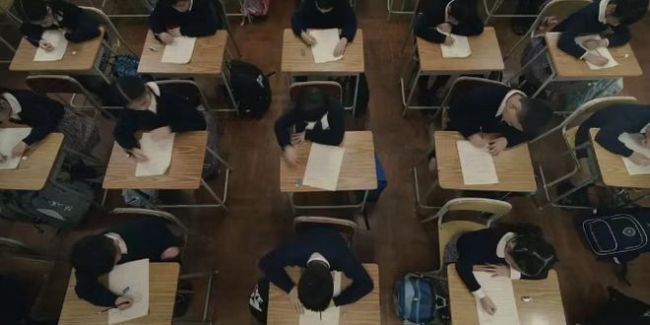

那个“想太多”的孩子休学了

“我的儿子,已经一周没去上学了。”

最近收到一位妈妈的咨询,说起自家孩子满心忧虑。

她说,儿子因为害怕社交,不肯去上学了。

也不是发生了多大的事儿,就是和同学发生了一些,在大人看起来“微不足道”的小摩擦。

比如,同学说了一句无聊的话,开他的笑话。或者是一次小小的争执,都会让儿子感到紧张、无助。

这位妈妈还说,儿子非常害怕与同学起冲突,或是担心对方在背后说自己坏话。

每次和同学闹矛盾,最常用的挽回方式,就是一遍遍地解释,甚至低下头去讨好。

更让人心疼的是,他还经常内耗。

回到家以后,这些白天在学校里经历的“小矛盾”,会在他脑海形成一种停不下来的“自我攻击”:

“他们是不是讨厌我了?”

“是不是我哪里做得不好?”

就好像同学的一句话、一个表情,都能在他心里掀起一场持久的惊涛骇浪。

对此,这位妈妈始终无法理解,就这么点小事,我的儿子怎么能想这么多?

他为什么不能像别人一样“正常”一点。

所以她一心只想劝解孩子,尽快把他送回学校。

对于家有青春期孩子的家庭,这样的情况绝非个例。

很多青春期孩子休学在家,除了无法应对的学业压力,还有一个主要原因就是社交焦虑。

在我们工作室,也遇到过很多类似的孩子,内心正经历着一场社交的兵荒马乱,而父母却觉得,他就是小题大做。

可是,孩子害怕社交,请假在家,真的是在逃避那几个让他感觉不舒服的同学吗?

背后的原因,也许并不是看上去那么简单。

他逃避的,不是那个同学

我们父母常常困惑,为什么青春期孩子,会这么敏感?

但其实,从发展心理学角度来看,那些自我发展较好,自我意识较强的孩子,反而会更加敏感,背后有两个关键原因。

第一,身份认同危机

对青少年来说,同伴的评价不只是“别人怎么看我”,而是“我到底是谁”的关键参考。

所以一次社交的挫折,动摇的可能是他整一个的自我价值。

第二,心智与情绪发展不匹配

他们大脑里,负责情绪管理的前额叶皮质还没发育成熟。所以,当强烈的焦虑和羞耻感汹涌而来时,他根本无力招架。

这时候,很多父母可能会想,那我是不是该早早教会孩子更世故,更圆滑?

请千万不要。

在人格逐渐形成的青春期,如果我们强行给孩子灌输圆滑与算计,反而可能会亲手扼杀他们真诚、纯粹背后隐藏的巨大天赋和潜能。

那么,真正的症结,究竟在哪里?

为什么同样的社交摩擦,有的孩子能一笑而过,有的孩子却如临大敌,在内心耿耿于怀?

在陪伴了无数个青春期家庭和孩子后,我发现:

决定一个孩子是否容易受伤的,不在于他真不真诚,而在于他的内心深处,是否埋藏着一个“我不够好”的念头。

比如,同学随口一句“你今天的发型有点怪耶”,真的会有孩子,一整天都不敢抬头走路。

让孩子真正在意的,是那句话激活了他心里早已存在的一个声音,那就是,“我果然很差劲”。

但这种“我不够好”的信念,又是从哪来的?

答案是:大多写在他的童年记忆里。

在孩子更小时,他的大脑可能已经储存了许多“不被接纳”、“被指责”、“被比较”的不愉快记忆。

比如,小时候发脾气就被骂“不懂事”;表达需求,总被回应“真麻烦”;成绩不好,总被指责“你看看别人家孩子”……

这些记忆,逐渐形成了他看待自我和世界的底色。

所以,当他长大后,在学校遭遇人际冲突时,大脑会立刻被拉回到那个熟悉的,不安的童年模式中。

为了获得安全感,他下意识地启动了那个曾经或许“有效”的求生策略。

比如委曲求全,放弃自我的需求来迎合他人,试图消除对方的“不满意”,从而保护自己免受恐惧和伤害。

所以他在社交冲突中真正对抗的,是过去那个,让他一直感到不安的“内在小孩”。

心怀慈悲,给孩子最稳的支点

看到这里,你或许能稍稍理解,那个待在家里的孩子,他的内心正经历着怎样的“慌乱”?

此刻,如果我们只是想简单地把孩子推回学校,或是催促他“别想太多”,无异于在他的伤口上撒盐。

当孩子陷入孤独时,父母需要做的,是守住这3条线,成为孩子心里最稳固的支撑。

1、先停止无意识的攻击

或许你从来没有说出口,但那份“看到孩子在家就焦虑”的情绪,会通过你的微表情、语气和肢体语言,悄悄传递给孩子。

敏感的孩子会立刻捕捉到:“连我妈我爸都受不了我,我果然不被人喜欢。”

所以,先请下停止我们想要尽快扭转孩子的冲动。

回归平静,就是我们给孩子最好的慰藉。

2、满怀慈悲,信任孩子

而后,父母最需要修行的功课,是“信任我的孩子”。

不是说,信任他明天就能回学校上课,而是信任他此刻的感受是真实的,信任他即使在最脆弱的处境中,仍然拥有自我修复的能力。

坐下来,怀着一份深切的慈悲与理解,与他进行理性的交流。

告诉他:“妈妈知道你现在很难受,但这不是你的错,我们一起来想想,怎么面对这个事情。”

你如何看待孩子,最终将决定他如何看待自己。

而这,也会帮助他一次次消解内心那个“我不够好”的感觉。

3、认清自我的课题,和孩子一起成长

孩子的困境,是一面镜子,照见的或许是父母自身需要成长的课题。

不妨回想一下,

当我们害怕“孩子休学”时,背后是否隐藏着一个潜意识,是我害怕“变成一个失败的父母”。

但其实两者,并没有必然的联系。

对于休学在家的孩子,无论是因为学业压力还是社交困境,抑或是其他原因。

都请看清一个课题:

你的孩子,从来不是一个需要被快速解决的“问题”,而是一个渴望被理解,被接纳,被爱呵护的小生命。

只有当孩子确信,无论外界狂风暴雨,家永远是他最安心的港湾,能包容他全部的脆弱和不堪。

他才会慢慢积蓄起足够的力量,真正无畏地走出家门,去坦然面对那个更复杂的世界。

如果孩子厌学、抑郁、沉迷手机

价值观偏差、亲子关系紧张…

可以添加老师,

我们会第一时间为您答疑解惑~