有时候,教育的魅力,恰恰在于它的不专业。

家长不是老师,没有模型,也不追绩点。他们出手辅导,往往是出于一种本能的耐心和关心。他们不会去算提分率,也不会用模板套题,而是围着孩子的思维兜圈子,帮他找那个“恍然大悟”的瞬间。

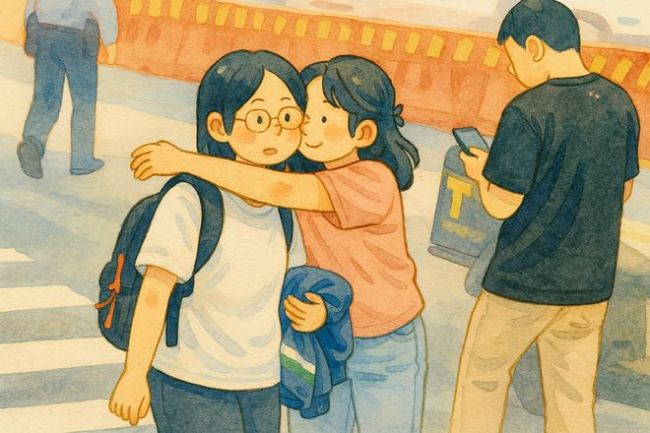

你可以想象这样一个画面:

夜里十点,客厅的灯还亮着。孩子拿着草稿纸皱着眉头,家长一边翻教材,一边琢磨思路。两个人研究半天,终于解开那道题。

不是为了分数,是为了那个“原来如此”的笑。

你说这样的陪伴,能没用吗?

四、真正的提分,不是“模型”教出来的

培训班很喜欢教“套路”,因为它效率高。

一套方法打天下,学生跟着背,老师少费劲。问题是,套路解决不了灵魂问题——“我到底在学什么?”

理解的过程很慢,但扎实。模型的过程很快,但空洞。等到高中那种综合题、开放题一上来,你那些“模型”全失灵。

原来的高分学生,突然掉队,甚至不敢相信自己的智商。

而那些没被模型“驯化”的学生,思维依旧灵活。他们可能做题慢,但一旦理解,就牢牢扎根。时间越长,优势越明显。

所谓“后劲儿足”,靠的不是题量,而是思维肌肉。

因此学习这件事,说白了,拼的是脑子不是表格。有人为了短期提分,把孩子训练成答题机器;有人慢慢打磨,让孩子成为能独立思考的人。

十年后谁赢,结局早就写好了。

五、真·学霸,从来都是“自驱型”的

说句实话,家长能辅导,孩子能接受,本质上是一种“教育共鸣”。两个人频率对上了,才会产生那种“越学越顺”的状态。

真正的学霸,不靠外力驱动。家长辅导也好,自学也罢,核心是“我想学”。不是因为成绩,不是因为压力,而是因为学习让他们感到“世界有趣”。这样的孩子,不怕难题,也不怕失败,因为他们知道——学习是成长,不是打怪。

你可以在一所重点高中里观察,能稳居前列的,基本都有一个“学习自主圈”。

家长不是外包公司,而是智囊团。

偶尔辅导,时常交流,更多的是陪伴和启发。说到底,孩子学得好,不是因为家长会讲题,而是因为他们在一个懂教育的家庭里,生活得安心、思考得自在。

很多家长总觉得自己“不专业”,怕教错。可你仔细看,孩子真正需要的,不是一个“完美老师”,而是一个“耐心合作者”。

一起梳理知识点,一起复盘错误,一起搞懂逻辑。这种学习状态,比“抄模型”更高效,也更长久。

辅导,不是站在讲台上的单向输出,而是坐在书桌边的并肩作战。

所以一个懂教育的家长,不在乎是不是“师范出身”,而在乎孩子到底懂没懂。能把“为什么”讲明白的人,永远比会背“标准答案”的老师强。

说到底,辅导孩子,不是为了取代老师,而是为了让孩子在学习路上不迷路。

培训班能教你方法,却教不会独立。家长能陪你探索,也会让你学会信任。那种“咱俩一起想想”的感觉,是所有流水线教育都给不了的安全感。

教育的本质,从来都是人与人的连接。

学霸不是补课补出来的,而是在理解中长大、在陪伴中坚定、在思维中突破的。所以,与其追着机构跑,不如静下心,陪孩子一起走。

哪怕慢一点,也比蒙着眼睛冲要强太多。