在童年的时光里,我们和现在的孩子们一样,背着沉重的书包,心里满是“我要超越别人”的野心,开始了艰辛的学习生涯。

每天,太阳总是准时升起,父母就像雷达一样,时时刻刻提醒我们:时间是金,努力才是财富。

所以,我们的课后时间,从来都不轻松,书本成了我们最亲密的伙伴。

然而,就像每一个曾经被父母的“鸡娃式”教育方式逼得心力交瘁的孩子一样,随着年龄的增长,我们逐渐明白:学习,远不止是时间的堆积。

今天的“鸡娃”们,也许还没有意识到这一点。

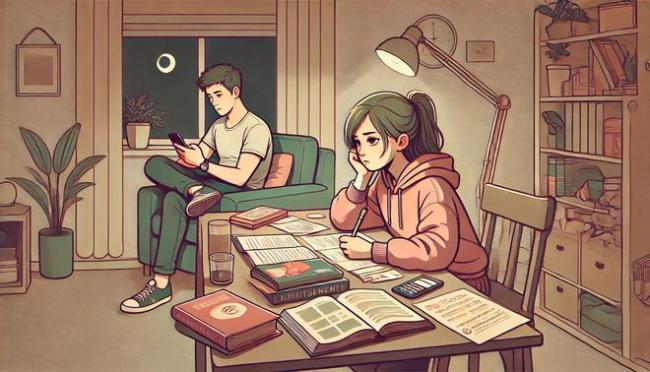

他们在学习的道路上,往往把时间和效率看成了死对头,结果就是越学越累,越累越迷茫。

一、学海无涯,时间是个“劣势”

我们首先得明白,过度学习所带来的并不是更高的效率,而是思考的疲惫和效率的反弹。

许多家长看到孩子小学阶段的成绩不错,便自信地认为“早起的鸟儿有虫吃”,于是毫不犹豫地延长孩子的学习时间,忽略了休息、娱乐和社交的重要性。

然而,问题的根本在于——没有思考的学习,其实和一个没有生命的人差不多。

回忆一下,我们小时候,很多时候做作业只是为了赶时间,根本没什么思考,几乎是机械地完成任务。我们就像看电视剧,点开了但根本没看进去,心思早已飞到了外面的世界。

学习的高效,不是盲目堆积时间,而是通过思考和理解积累知识。时间一长,孩子们的大脑就像过度运转的机器,疲劳堆积,学习质量自然急剧下降。

你看我们小时候,忙着做作业时,心早已飞到了小伙伴的游戏世界。我们想象着放学后去玩,或者出去踢足球,完全没有注意到父母眼中的“学习时间”并没有换来真正的成长。

而现在的孩子们,可能作业更多,但他们的思考深度,根本比不上我们那个年代的“学霸”。他们可能有更多的时间做作业,却越做越低效。

二、学习效率低下的“递减效应”

进入初中和高中后,孩子们很快会发现,时间和成绩之间的关系并不像他们想象的那么简单。

那些曾经能轻松应对的满课后学习模式,已经无法跟上知识的增长速度。

学习难度和深度的不断提升,让孩子们只是积累了疲惫和焦虑,而效率随着时间的推移却并未提升。反而,成绩的提高,成了奢望。

举个极端的例子:假设有个孩子,已经习惯了四五个小时的学习,但他在这些时间内的效率几乎没有变化。依然是那样,花了很多时间做些低效的事,最后成绩反而没什么提升。

而那些学得稍微晚一些的孩子,却能通过更有效的方法,稳步提升成绩。

所以,我们要意识到,学习时间一旦过长,效率就会急剧下降,这也是高年级孩子普遍面临的困境。看似是增加了学习时间,却换不来实际效果,甚至会适得其反。

三、兴趣消失,动力消耗殆尽

每个孩子开始学习时,背后都有一定的动力,可能是家庭的压力,也可能是对知识的好奇。

但随着“时间堆积式”学习的深入,这种动力会被不断地消磨殆尽。孩子们逐渐发现,学习成了一个没有尽头的负担,他们像被榨干的橙子,再也没有新鲜的动力。

更重要的是,这种“鸡娃式”学习的方式,早早剥夺了孩子们自发学习的可能性。

想想你曾经的一个假期,可能因为堆积如山的作业,最后没能去看自己心仪已久的电影,甚至放弃了想要玩游戏的念头。类似的情形,在长时间的强迫学习中,孩子们的学习兴趣逐渐消失,学习变得不仅是任务,更像是一种被迫完成的负担。

这些孩子,可能已经失去了主动学习的动力。

比如有个学霸朋友,曾是小学时的佼佼者。那时候,他每天的作业从不让父母操心,一个下午就能搞定,剩下的时间都用来打篮球,成绩一直稳居班级前列。

那时候,他觉得成绩和时间成正比。

可一到了初中,焦虑感开始慢慢侵蚀他。每天的学习时间逐渐增加,从最初的四小时,变成了六小时,最终到了高一时,他每天的学习时间足足有12小时,但成绩却陷入了停滞。

他不禁开始怀疑:“我到底是在学知识,还是在和时间赛跑?”

他说:“我的心情也变了,明明背着单词表,却感觉自己背的已经不是单词,而是心情。”

可笑的是,他做了更多的题目,成绩却越来越差,最后只能在漫长的夜晚里,拼命追赶别人。

曾经有一位同学,他总能在两个小时内完成作业,几乎没有人能超越他。直到他进入了高中的“鸡娃课堂”,那种看似无敌的学习方式却不再适用了。

他觉得自己需要增加学习时间,于是,开始了“加时赛”式的学习:晚自习时,他开始疯狂刷题。

然而,他很快发现,学习时间越长,身体和大脑越是吃不消,效率也逐渐下降,作业的质量开始变差。

这就像一场马拉松,最开始充满激情,但越到后面就越感到疲惫,最后自己总结道:“不一定多做题就能有多好,最重要的是做题的质量和效率。”

归根结底,问题的关键不在于“多学习时间”,而是在于如何提高学习效率。

我们不需要拼命地学习,而是要合理规划时间,提高学习的针对性和效率,这样才能在学海中自由遨游,而不是像一只无头苍蝇,拼命转圈。

无论如何,记住:

真正的学霸,未必是那一个学习时间最长的,而是那个能够在有限的时间内,最大化提高效率的那个人。