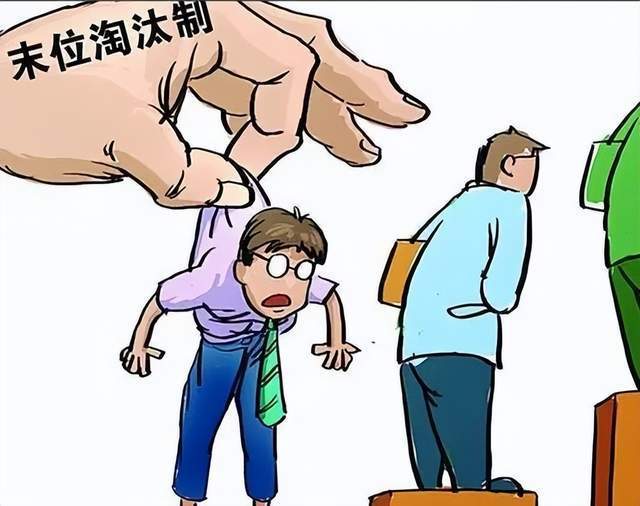

网传在某地,有一位教师只因教学成绩排名相对靠后,恰巧又赶上学校推行末位淘汰制,竟然在新学期开学的第一天,就以极端的方式永远地离开了人世。

由于目前尚未有官方确切的消息发布,所以暂时无法确切地考证这件事情的真假。然而,教师末位淘汰制这一制度却是真实存在于现实之中的。

网友们针对此事真可谓是各抒己见、众说纷纭。有人直言不讳:“认为这样的制度过于残酷,给教师带来了过大的压力,悲剧的发生是必然的。”这种观点将制度的严苛性与压力的不可承受性紧密联系,强调了制度可能带来的严重后果。

还有人深入分析道:“认为教学成绩并不能完全代表教师的全部工作成果,仅仅依据成绩来决定教师的去留是否过于片面和短视。”此言论指出了仅以成绩作为衡量标准的狭隘性,提醒人们要综合考量教师在教育工作中的多方面贡献。

更有甚者言辞激烈地表示:“单位对一群员工论业绩,总会要有人被排在最后一名。谁会是这倒霉的中奖者呢,看领导的好恶了。所以末位淘汰制是最反人类的,西方资本主义社会都不搞的东西,中国用的津津乐道”。这种看法将矛头指向了制度执行过程中可能存在的主观性和不公平性,对制度的合理性提出了强烈的质疑。

甚至有人愤怒地控诉:“单位领导看谁不顺眼不听话,末位淘汰制为极为好用的整人利器。”此观点揭示了制度可能被滥用成为打压异己的工具,表达了对制度被误用的深切担忧。

早些时候,众多的人曾为“教师末位淘汰制”高声欢呼,他们坚定地认为这样的制度能够充分且有效地调动教师工作的积极性。许多学校的领导,同样也将“教师末位淘汰”视作学校管理的“灵丹妙药”和“绝妙良方”。

然而,实际上大家心里都十分清楚,教育原本是一项春风化雨、润物无声的神圣事业。但是,只要存在排名的机制,有了第一名的出现,就必然会有最后一名的存在。当下的中考、高考依然是以成绩的高低来录取学生,在这样的大环境下,学校根本不可能不重视学生的考试成绩,而“教师末位淘汰制”也就顺理成章地成为了许多学校领导开展教学管理的重要法宝。

“教师末位淘汰”制度的存在,使得老师们背负上了沉重的生存压力,而这种生存压力往往会在无形之中传递给所有的学生。为什么如今有好多学生常常做作业到深夜?为什么教育部门三令五申不让按照考试成绩给学生排名,老师却总能将学生划分出三六九等?原因就在于只要有第一名的产生,就必然会有最后一名的出现。教育部早就明令禁止按照学习成绩给学生排名,其目的就是为了避免给学生带来不必要的心理压力。

然而,令人感到矛盾的是,学校却按照教学成绩给老师进行排名,这种明显的双重标准无疑极大地加剧了教育领域的功利化倾向。教学成绩固然不容忽视,但是,这绝不意味着我们能够对教师的心理健康漠然视之。要知道,这种制度不仅会影响教师的职业幸福感和工作积极性,还会进一步对教育质量产生消极的负面作用。试问,一个不快乐的老师又怎么能够教出幸福的学生呢?

过去可能更侧重于成绩和效率,但随着时代的进步,人们越来越重视教育过程中的人文关怀和个体的全面发展。末位淘汰制在某些情况下或许能够激发一定的竞争活力,但如果运用不当,可能会破坏团队的和谐氛围,导致员工之间的关系紧张。

过度的压力会导致教师产生焦虑、抑郁等心理问题,进而影响他们的教学表现和与学生的互动方式。教育应该培养的是具有健全人格和社会责任感的公民,而不是仅仅追求高分的考试机器。这种功利化的倾向与社会对于教育的真正期望背道而驰。

一个科学合理的评价体系应当是全面、客观、公正的,而仅仅依赖单一的业绩排名来决定员工的去留,显然是不够完善和科学的。