性教育首次入法,“破冰者”刘文利的32年

红星新闻6月13日消息,在等待“中国性教育的反思与前瞻”网络研讨会发言间隙,刘文利打开手机,看了眼《未成年人保护法》修订的最新报道,其中“性教育”三个字出现在她眼帘。她激动得一一转发给课题组的好几个工作群,并在后面附上了文字,“里面用‘性教育’了!”

四年前,因被网友质疑插图尺度过大,刘文利主编的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》饱受争议,当时杭州教育部门领导找到使用该读本的小学校长,建议回收性教育读本。

2019年读本被下架,不再出版。但这些年来,刘文利走出书斋,为性教育发声,并积极推动性教育入法。

6月1日,性教育首次正式写入法条。

今年6月1日儿童节,修订后的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施。这是中国法律条文中首次明确出现“性教育”这三个字。

从1988年进入性教育工作领域开始,刘文利已经在这条路上走了32年。她说,她等这一天已经等了很久。

“破冰”:理解性教育,从说出口开始

2021年6月1日,《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施,同日颁布的《未成年人学校保护规定》将于9月1日实施,两者明确将性教育纳入学校的义务教育内容。北师大性教育研究教授刘文利称,此前,她及团队所走的每一步都不容易,就像是在“破冰”。

北师大刘文利教授

又是一年全国两会,刘文利开始着手联系人大代表和政协委员。网上公布的专家信息不全,她只能在搜索栏一个个敲入他们的名字,查询他们的专业和擅长的领域。

从2014年起,每逢全国两会,她就和代表或委员们合作开展性教育入法的相关研究。由代表或委员撰写和提交建议、议案或提案,先是建议将“性教育”纳入义务教育的课程体系,后来他们又进一步提出要将“性教育”纳入基础教育课程体系,所有的文件都明确使用“性教育”这个词。

此前,“性教育”一直以“青春期教育”、“生命教育”、“艾滋病教育”、“性健康教育”、“安全教育”等委婉语的形式出现。

中国最早出现“青春期教育”的官方文件是1988年教育部(时国家教委)发布的《关于在中学开展青春期教育的通知》。随后北京、上海不少教育部门开始开展学校性教育研究。

我国较早的青春期教育读本。

当时刘文利正在北京师范大学生命科学院就读研究生,现在刘文利回头看,发现那几年是中国性教育发展得最快的阶段。但这种发展的势头维持不到十年就由于各种原因式微了。“慢慢就没有人在做了,更多的是民间一些专家在努力。”

刘文利经常出国交流。国际会议上,外国学者有时候听不懂中国学者讲的一些术语。国内用“青春期教育”,英语翻译是adolescence education,但国际上通用的是“性教育”,英文翻译是sexuality education,“称呼不同,大家交流起来就有困难。”

所以在实际工作中,她更希望可以用“性教育”这三个字。这个称呼可以更明确表示是在说“性”这件事。而“青春期教育”限定了接受性教育的年龄,“好像跟大众传达了只有青春期才需要开始进行性教育”,但性教育在青春期之前的幼儿时期就要抓起。

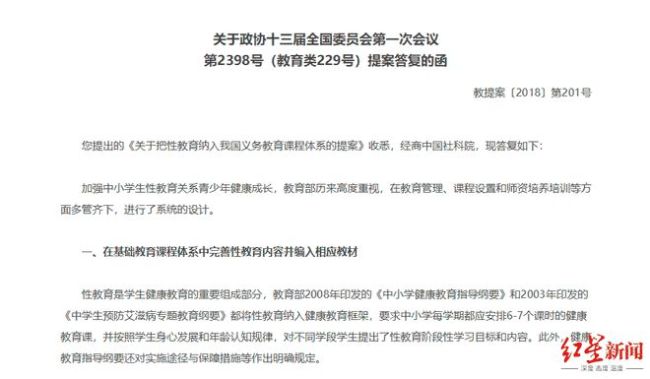

教育部网站对相关提案的答复。

有一件事情刘文利印象特别深刻。2018年教育部网站在对他们通过代表委员所提提案《把性教育纳入我国义务教育课程体系》的公开回应中运用了“性教育”这三个字。教育部作为全国教育的最高行政管理部门,第一次公开提到“性教育”,这让刘文利深受鼓舞,“一个非常大的进步”。

2020年10月17日,在参加“中国性教育的反思与前瞻”网络研讨会间隙,刘文利打开手机看了《中国妇女报》最新发表的关于未成年人保护法大修的报道,其中“性教育”三个字出现在她眼帘。刘文利太激动了,她给性教育课题组的好几个工作群一一转发。

“性”这个字比较敏感,“以前常常用一些词替代。但现在已经入法,就没有必要再去回避了。”在刘文利眼中,一个称呼改变的背后,是向她们这些性教育工作者发出了中国性教育不断克服污名化,走向官方背书和大众认可的一个积极信号。

风波:性教育读本下架,希望重新出版

此前的性教育普及工作,刘文利开展得并不顺利。她面临的最大问题是如何让性教育进入校园,让家长接受。

2013年,刘文利及其团队就开始幼儿的性教育课程研发,刘文利和多位校长争取,让北京市10所打工子弟小学将性教育读本作为校本课程使用。

《珍爱生命——小学生性健康教育读本》从2010年陆续出版,主要面向6-12岁的未成年人。读本共六个单元,包括家庭与朋友、生活与技能、性别与权利、身体发育、性与健康行为和性与生殖健康,涉及儿童性发展的各个方面。

性教育课开设以后,刘文利收到了很多正面的反馈。有位低年级的小男孩以前曾当众暴露生殖器官,学了“性与生殖健康”一节后,明白了隐私部位不能随便暴露。还有位女孩,独自跟随爸爸生活,一直记恨离异的父母。在学了“结婚与离婚”一节后,她第一次主动给妈妈打了个电话,对妈妈说了“我爱你”。

这些细小的改变,让刘文利觉得自己的努力没有白费。刘文利最感动的是,有个学校的校长一直到现在都坚持把性教育作为校本课程来开设,覆盖一年级到六年级。

2017年3月,刘文利和她的读本被推上风口浪尖。杭州一家长在微博质疑读本插图尺度过大,当时杭州教育部门领导找到杭州该小学的校长,建议校长回收性教育读本,避免负面影响扩散。

《珍爱生命—小学生性健康教育读本》二年级下册内容。

刘文利其实很早就预想过家长和民众“谈性色变”的舆情会对他们有所影响,“我知道有一天会这样,但我没想到来得这么快。”在如浪潮般的争议中,她更关心读本的最后一册能不能如期出版。

读本每年级两册,共12册。在微博上引起争议时,他们刚更新到第11册,“幸好,第12册最终在当年3月底出版了,这是让我最感到欣慰的。”

刘文利把校长称作学校性教育的“把门人”。“因为他让你进你就可以进,他不让你进你就进不了。”校长们口头上的顾虑是没有老师、课时和教材,但刘文利知道,核心原因还是缺乏相关文件的支撑,他们害怕家长的投诉。学校性教育囿于各种社会压力呈现出一种失语的状态。

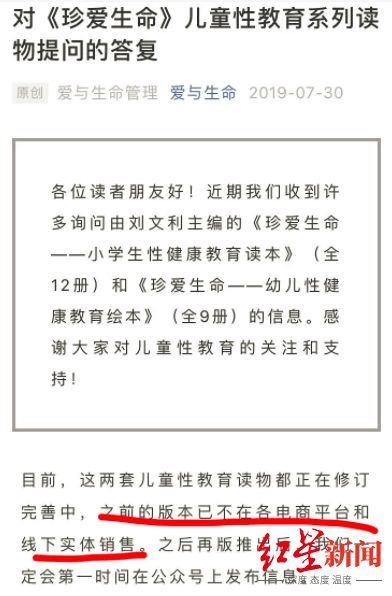

2019年读本下架。

自2019年被下架以来,北京师范大学出版社已不再销售该套读本。直至今天,刘文利及其团队还在努力让这套读本重新出版。尽管她在做这种努力,但是否能实现,什么时候能实现,一切还是未知数。

“但是我们会努力去做。”刘文利说。

“抛头露面”:入驻各种新媒体平台,大方聊“性”

“B站的同学们大家好,我是刘文利。”“如果你喜欢我们的视频,请给我们一个一键三连吧。”“希望我们未来有更多机会,在一起大方聊‘性’。”

2020年12月1日,61岁的刘文利在团队成员的劝说下正式入驻B站。她身穿宝蓝色西装外套,在镜头前和B站的小伙伴们讨论接受性教育的各种途径。视频快结束时,刘文利摆出了“比心”的手势。这个姿势是她和她的学生刚学的,由于第一次录这样的视频,花絮中的她还有点害羞。“我希望年轻人们喜欢(我的视频),也很愿意他们给我提出改进的建议。”

同年,“刘文利教授”也正式进驻微博。目前她的微博已经有22万粉丝,置顶微博是她提醒大家警惕性教育读本盗版。早期还只有七千多粉丝时,团队成员罗方丹告诉刘文利,李银河老师的微博已经有四百多万粉丝了。刘文利开玩笑说,“那我得加把劲了。”

刘文利在微博回复学校老师对性教育的疑惑。

在此之前,刘文利只想安安静静地在学校里做性教育研究。读本下架后,刘文利及其团队开始有意识地运营自己的媒体平台,微信公众号、B站、微博都是他们的渠道。最开始做的是公众号“爱与生命”。一开始公众号的名字叫“爱与生命2007”,因为2007年对刘文利来说,是他们团队儿童性教育研究和实验的起点。那一年,刘文利整天奔波在北京市大兴区行知学校和家中,开展流动儿童性教育实践。

刘文利丈夫在一次采访中表示,刘文利的活好像干不完一样,几乎没有假期和周末,也没有娱乐生活。她为数不多的爱好是打打拳击。

最近的刘文利更忙了。《未成年人保护法》修订期间,她和团队忙着写一些倡议,发到专业群里动员各行业的专业人士,反映性教育意见。她还要忙着联系人大代表和政协委员,合作性教育相关的研究。由于官网上人大代表和政协委员公开的信息不全,专业是什么,擅长哪个领域,她都不知道,她只能一个个挨着查。最近,《家庭教育法(草案)》在网站上公开征求意见,刘文利也没有放过这个机会。

6月1日,性教育正式写入法条,刘文利开始忙着接受各种媒体的采访和视频的录制。她希望她的“抛头露面”,能让更多的人大方聊“性”。

空白:处理儿童性侵害预后力量亟待解决

刘文利研究生毕业时,我国著名儿童卫生专家叶恭绍教授曾告诉她一句话:“一定要在男孩遗精前、女孩月经前,把这些知识告诉他们。”

早在美国留学时,刘文利就协助当地华人社区开展性教育工作,有感于国外性教育的普及,她一直希望能学成回国在中国推广性教育。如今她又离自己当初的目标更进了一步。

刘文利和二年级学生

性教育入法之后,刘文利发现还有许多问题亟待解决:性教育在哪个年级讲,谁来讲?如何培训老师?课时怎么安排?性侵害如何预防和预后?所有这些问题都需要进一步研究。

早些年的时候,一些学校没有专职心理健康教师,刘文利就把学校里的语文、数学、英语、美术老师都拉过来培训。有老师悄悄问刘文利,“我跟自己的孩子都没有讲过性教育知识,性教育课堂会不会变得不可控?”

刘文利一开始也有些担心。课堂上,“孩子们特别真诚、自然、坦荡,他们的脑子里没有大人想象中那种“色情”的东西,只有求知欲。”她和授课老师都感到十分惊喜。刘文利有些动容,在教室后面悄悄落了泪。

最近几年,刘文利有了一个新发现。她发现学校的心理老师是一支可以依托的力量。她和北京西城的心理健康老师合作了3年多,在已有专业训练的基础上,向他们增加一些性教育相关的知识技能培训。

但是,预后专业力量建设的缺失,还是让刘文利这些性教育工作者觉得特别紧迫。在处理儿童性侵害预后方面,不止学校老师不知道如何处理,拥有性侵害预后处理知识的律师、心理咨询师也寥寥无几,“我认识的几乎没有。”

刘文利所能做的工作更多还是预防。“通过性教育让孩子提高性保护意识,让他知道一旦这种事情发生就是对他的一种侵害,他就会保持一种警惕。”她希望这些事情通过教育不再发生。

这也是刘文利与北师大法学院教授宋英辉、北京青少年法律和援助中心主任佟丽华等各行业专业人士一直致力于推动中国性教育入法的主要原因。

法律的背书给予教育工作者们坚持的底气,刘文利想,未来出现类似事件时,教育管理部门就可以有一套指导方案,来协调家长的异议和网络的舆情,公开支持学校开展性教育。

从1988年进入性教育工作领域开始,刘文利已经在这条路上走了32年多。她一直觉得,性教育是一件功在当代,利在千秋的好事。“性教育内容对孩子的发展有很大的帮助,它不应该受到这么多的非难和打击。”