2.语言成绩最容易露馅

语言考试一直是造假行为的重灾区,像雅思、托福这类语言测试,屡屡出现代考、购买高分成绩等现象。然而,这种“操作”看似隐秘,实则漏洞百出,被发现的概率极高。

原因很简单:语言成绩可以造假,但语言能力却无法伪装。一旦进入学校,真正的语言水平就会在课堂上、作业中、讨论中暴露无遗。对于母语为英语的老师来说,辨别一个学生是否具备真实语言能力几乎是本能反应。

更何况,不少学校在入学后还设有语言摸底测试或预备语言课程,再次验证学生的实际水平。对于靠“假语言成绩”蒙混过关的学生来说,这无异于第二轮筛查。

图源:Unsplash

3.课内成绩造假,是申请材料的“高危地带”

在所有可造假的材料中,课内成绩单是最敏感、最不容出错的一项。一份漂亮的GPA可以为申请大大加分,但如果这份成绩单显得“过于完美”,也会引发招生官的高度警惕。

例如,一位申请者在成绩单上显示 GPA 3.9 以上,选修课程丰富、难度高,几乎没有低分科目,同时还参加多个社团、竞赛活动、担任学生会职务……这些内容如果放在一起,可能就会形成所谓的“时间与精力矛盾”这不禁让招生官想追问:你是真学霸,还是在“堆料”?

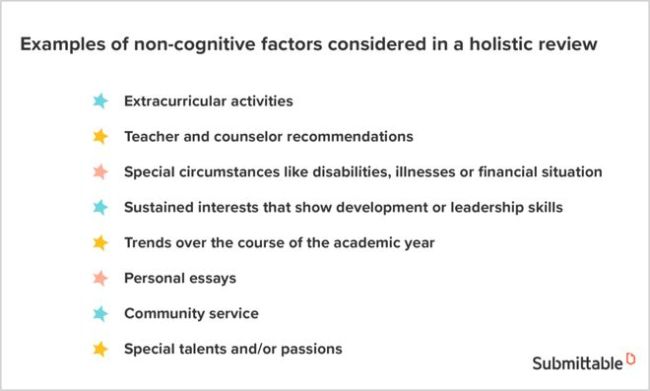

尤其是在美国高校普遍采用的“整体审查制(Holistic Review)”中,招生官并不会只看成绩,还会结合文书、推荐信、活动经历等多维度材料进行交叉比对。

图源:Submittable

只要某个部分与其他材料存在不一致,比如课程表现明显优于论文写作水平、推荐信中对学生评价与成绩单不匹配,那造假的“蛛丝马迹”便会显露无遗。

很多从业多年的招生官甚至表示,他们只需翻阅一份申请材料的几页,就能初步判断出申请人是否存在夸大、虚构甚至造假行为。毕竟,他们每天都要审核几十份材料,识破套路早已成为职业技能。

对于任何一个抱有侥幸心理、试图通过造假材料获得录取机会的人来说,真正可怕的不是“有没有被查”,而是“什么时候被查”。造假机构往往会留下档案记录,而一旦出现举报或内部信息泄露,即使已经入学、甚至毕业多年,也可能面临调查和追责。

一旦被查实,轻则被撤销学位、剥夺学籍,重则通报全校、永不得再申请该校甚至该国高校。更严重的是,在某些国家,学历造假还会被归入刑事犯罪范围,面临巨额罚款甚至牢狱之灾。

比如英国的QAA、澳洲的ASQA、美国的FBI等机构,都有专门针对学术诚信的监督和调查机制。

图源:QAA

而一旦“学术造假”这类污点进入个人档案或信用记录,不仅影响学术生涯,还可能成为求职时的障碍,导致职业发展受限、签证被拒、移民申请失败等连锁反应。

归根结底,申请海外名校的过程,是一个长期准备、脚踏实地的系统性工程。与其在造假上赌命,不如扎实提升背景、打磨申请策略、展现真实但独特的竞争力。

这,才是走得稳、走得远的根本路径。

如果大家想出国留学,但又不知道自己能申请上什么样的学校,也不知道哪些留学目的地或学校适合自己。