近日,南加州一名23岁中国留学生在校外住所遇害,全身多处受伤,案件定性为“他杀”。事件再次引发社会对留学安全的关注,也揭示了留学圈的残酷真相:一所大学的QS排名再高,也无法抵消一次安全疏忽的致命代价。

近年来,全球范围内中国留学生遭遇的暴力犯罪、诈骗案件及意外事故频发,也在暴露留学安全教育体系的系统性不足。

对此,国际学校该如何做?准留学生如何对高校和城市进行提前“反向背调”?漫漫留学路,保护好自己才是第一必修课。

零元购、保命钱、认倒霉……

国际学校“安全教育”只是碎片化提醒?

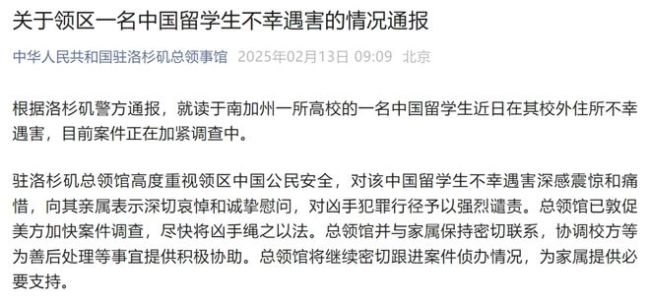

刚刚,南加州中国留学生在校外住所遇害的悲剧再次将留学生安全推向舆论焦点。然而,这一事件并非孤例。

从美国校园枪击到英国伦敦街头针对亚裔的暴力抢劫,再到澳洲频发“虚拟绑架”电信诈骗,留学生群体正面临多维度安全威胁。

在国际形势的动荡之下,留学家庭对孩子的安全、健康等基础需求无比关注。多位家长表示,相较于学业,“不出事”的平安和“少生病”的健康更为重要。

北京某国际学校的家长刘女士说,留学圈里有很多暗语,其实都在折射一些国家和城市的治安问题,比如“零元购”“保命钱”等。

刘女士坦言,她的孩子暑期在美国加州名校上夏校期间,大家地铁不敢坐,麦当劳不敢去,天色渐晚都不敢出门。当街,他们遇到流浪汉伸手要钱,还有流浪汉坐在他们对面对笑着给自己身上打针,故意吓唬他们。

不仅如此,刘女士的孩子所在的宿舍曾发生失窃事件,因为没有摄像头,且没有涉及人身安全,大伙只能“认倒霉”。那几天孩子在同学群中得知,洛杉矶某所高校宿舍遭遇了流浪汉深夜闯入的情况,令人咋舌。

虽然很多国际学校的毕业年级都会有留学前的培训课程,但安全教育却多停留在签证办理、文化适应,或行前讲座、领事保护手册发放等基础层面,内容相对零散,对风险的识别、应急的处理等核心能力的培养不足。

在刘女士等家长看来,近些年来出现的种种案件,很容易发现,留学生在外遭遇不测要么是社交出问题,交友不慎,或陷入“有毒的”亲密关系的泥潭,要么是出行意外,要么是陷入专门针对中国留学生的各种骗局。

对此,刘女士也认为,国际学校12年级事实上已经没有了更多的教学任务,都在等offer和准备毕业。而这段时间最应该为学生做好系统性的,以典型案例为核心的自我保护培训,“绝不应该把关乎生命和健康最重要的一课只放在宣传册上。”刘女士说。

准留学生加入“反向背调”大军,

择校何尝不是风险评估?

随着越来越多的准留学家庭对留学安全的重视,家长和学生也愈发意识到留学安全不应始于抵达目的地,而应从择校阶段启动,通过“反向背调”,可以提前评估目标学校及周边环境的安全系数,作为安全留学的良性支持。

对此,北京国际学校家长王女士表示,12年级很多孩子在选择目标学校时,都会对学校和所在城市的治安等进行“反向背调”,尽可能避开那些因治安不好而闻名的地区。并且,他们会与已经升学的学长学姐保持长线联系,了解学校情况,首先关注的就是治安问题。

王女士坦言,孩子决定放弃申请约翰霍普金斯大学,其中一个重要原因就是学校位置偏僻,当地治安较差,孩子的一位学长就因遭遇过当街抢劫,后中途转学到东部名校。

一般来说,在择校阶段,准留学生可以首先关注学校安全数据的透明度。

2007年,弗吉尼亚理工大学发生枪击案震惊全美,成为美国历史上最严重的单次校园枪击事件之一,该事件也促成联邦政府出台了《克莱里法案》,要求所有接受联邦资助的高等院校必须公开其犯罪统计数据,并制定紧急应对计划。

然而,不少国际学校学生对此并不知情。因此,学校应指导学生查询学校官网的年度安全报告,重点关注性侵案件处理流程、夜间校车覆盖率、紧急报警装置密度等指标。

其次,也要进行社区风险筛查。留学生们可以利用在线工具,如美国FBI犯罪地图、日本气象厅灾害预警系统等分析学校所在区域的治安与自然灾害风险。

例如,洛杉矶部分高校周边因流浪汉聚集而犯罪率较高。“南加大偏市中心极为喧闹,UCLA在比弗利山庄附近相对幽静,同样都是加州的大学,周边环境差距很大。”就读于南加大的留学生小杨说。他进入大学后搬家两次,都是从社区安全的角度考虑的结果。

不仅如此,还可以对生活区域进行更精细化的评估。留学生可以优先选择有24小时安保的校内宿舍,若租住校外,需核查房东资质、安装防盗设备。在社交网络上警惕“代缴学费折扣”“高薪兼职”“校友换汇”等陷阱,避免因轻信熟人而卷入犯罪。

直面安全教育三大断层,

将自我保护内化为“肌肉记忆”

当下,国际教育圈的安全教育面临三大难题。

首先是案例教学缺乏。一些学校仅转发领事馆的通用警示(如“防范电信诈骗”),却未结合真实案例剖析骗局细节。

例如,瑞士“虚拟绑架”骗局中,犯罪分子通过盗取留学生微信账号,伪造绑架视频勒索家属。若学生能提前了解该骗局的“要求切断外界联系”“索要比特币转账”等特征,便能有效识别风险。

其次是法律与场景脱节。不同国家的安全风险差异显著。

就近些年来看,加州学生需掌握山火撤离路线,挪威留学生需熟知无人机禁飞法规,日本学生则要警惕“假冒使馆人员”的保释金骗局。但国际学校现有课程多泛泛而谈,缺乏地域针对性。

此外是实操技能空白。不少留学生不知如何正确拨打国际报警电话,如美国911可要求中文翻译服务,以及使用防狼喷雾或进行伤口紧急处理等。

然而,留学生的安全最终取决于日常行为的风险意识。因此,从被动避险到主动防御,自我保护的策略需要内化为“肌肉记忆”。

一是注意信息防护,做好隐私管理。避免在社交平台标注居住地址、课程表或奢侈品消费记录。

此前,伦敦一名留学生因Instagram晒豪车被劫匪定位跟踪。同时,对所有涉及转账、账号密码的要求,执行“三不原则”——不轻信、不回应、不操作,并通过官方渠道二次验证。

二是主动降低“受害概率”,保持避险习惯。如进入酒吧前观察出口位置,打车时核对司机车牌并与亲友共享行程,手机设置医疗急救卡信息,避免在安全系数低的街区穿戴明显奢侈品标志的服饰。

三是构建应急网络。如存储驻外使领馆保护电话、本地律师、保险公司紧急救援专线等。同时,还可以与几名可靠同学组成“安全联盟”,定期报备行程,并互相备份护照、保单等关键文件。

结语

安全教育才是留学“第一必修课”。遇害留学生的不幸遭遇提醒着国际教育者,需摒弃“重申请结果、轻生存能力”的功利思维,将安全教育纳入教学体系。

学生则需清醒认识到,GPA、语言成绩、大考分数只是留学“入场券”,而安全防护能力才是决定这段旅程能否平安完成的关键。唯有学校、家庭、学生三方共同构建“预防、应对、恢复”的全周期防护链,才能让留学真正成为托举人生的翅膀。