过去那个“读藤校就稳赢”的逻辑,已经不成立了。

文丨张楠编丨Luna

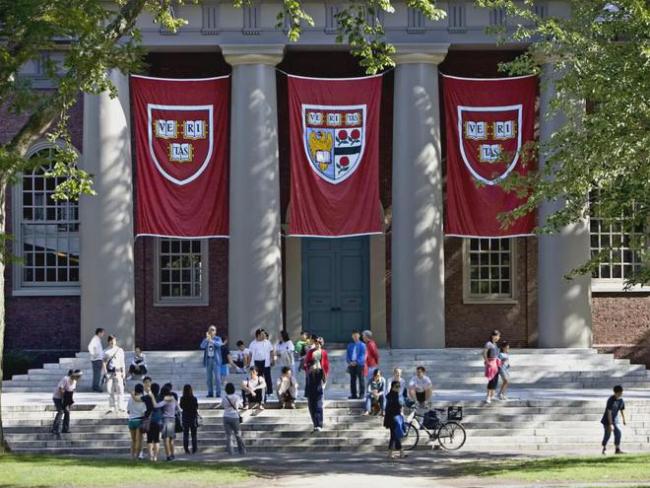

几年前,如果一个中国孩子被哈佛、耶鲁或普林斯顿录取,这件事怎么也得在朋友圈刷屏好几天。

不仅因为“常春藤”这三个字本身极具分量,更因为它凝聚了无数家庭十几年的期待与投入——还有什么比一封藤校offer,更能代表普通学子人生旅途中的“MVP结算画面”?

但今年,情况发生了肉眼可见的变化。

放榜季悄然过去,朋友圈里寥寥无几的“喜报”;

各大中学的公众号、小红书账号明显“低调处理”;

家长群里也鲜见曾经那种“谁进了哈佛”的沸腾时刻。

曾经自带热搜体质的“藤校录取”,现在在社交平台上都激不起什么水花了。

情绪拐点已然到来。

越来越多中国家长、学生,甚至留学机构、升学顾问,都开始正视一个曾经不太公开讨论的问题:这藤校,还非拼不可吗?

藤校光环,真的还那么亮吗?

藤校,作为全球教育界的“顶奢品牌”,被追捧或被批评,都不令人意外。但当学生们开始用脚投票,那就是另一个层面的故事了。

在刚刚过去的这个申请季,大部分藤校的申请人数出现了实质性下滑:

耶鲁大学的申请人数从去年的 57,465 人降到了今年的 50,227 人,减少了整整 7,238 人;

布朗大学也少了 6,139 份申请,总数降至 42,765 人;

达特茅斯学院的申请人则从 31,657 降到28,230,减少了 3,427 人。

康奈尔大学虽然没有公开具体的申请数据,但它今年的录取人数比去年多了 13.3%。

哈佛和普林斯顿今年选择不公开数据。

唯一的例外是宾夕法尼亚大学。申请人数从去年的 65,000 多人上涨到了今年的 72,000 人,增长了约 7,000 人,算是少数逆势上涨的学校之一。

不可否认的是,这一现象背后确实存在多种影响因素,包括标准化考试政策的回归、适龄人口数量减少以及家庭对教育成本更加敏感等客观原因。

但无论如何,藤校申请人数普遍下滑,本就是一个值得探讨的异常现象。

为什么会这样?

一方面,大家越来越意识到,藤校offer不再代表某种教育的“胜利”。

曾经的藤校offer,往往能为一所中学或者一种培养模式背书。是实力的体现,也是教育的成功。

但现在,越来越多的家长们看穿了这场游戏。那些冲进常春藤的学生,大多本身就站在塔尖。要么天赋过人,要么资源满配,甚至有不少是中学用奖学金“挖”来的,用来冲榜、而非培养。名校通知书的背后,藏着的不只是实力与努力,还有资源、特权。

所以,当大家都看透了这其中的“门道”,藤校offer的象征意义自然也就削弱了。它未必不值钱,但大家都越来越明白,它代表的,不再是可复制的成功。

于是,即便喜报还在发,围观和信服却明显减少了。

另一方面,藤校不再等于“稳赢未来”。这是更根本的变化。